Drehbuch

Für eine Filmkomödie

POLIZEIREVIER AMSTERDAM; GROSSRAUMBÜRO – TAG - INNEN

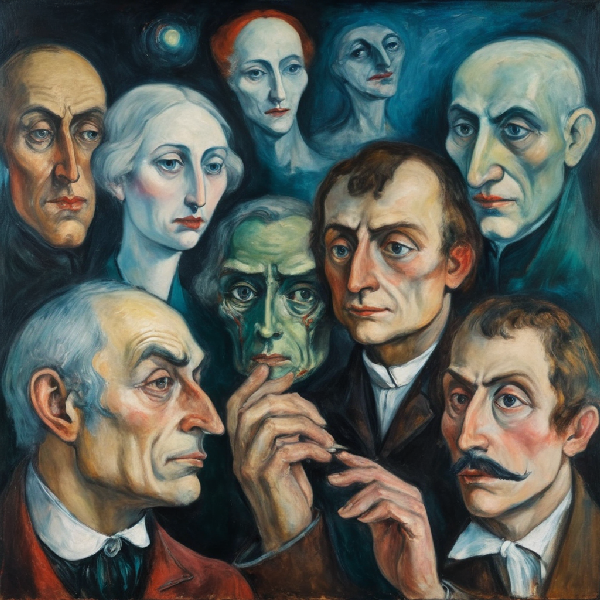

Im Büro herrscht rege Betriebsamkeit. Kommissar WILLEM FABER, Mitte 40, dreht sich lustlos auf seinem Stuhl. Klein, hässlich, beinahe ein Gnom, mit viel zu großen Ohren und Augen, passt er so gar nicht in seine Umgebung.

Faber ist ein Mann, der es nie ganz geschafft hat. Aber auch einer, der es sich nicht verzeihen würde, wenn sein großer Tag nicht irgendwann noch käme.

Düster starrt er zu seiner Kollegin ROOS hinüber (ca. 30, hochgewachsen, attraktiv), die den Ausführungen eines weiteren Kollegen, PIETER (ca. 30, ebenfalls hochgewachsen, sportlich, sympathisch) lauscht, der mit großen Gesten seine Angelerfolge verherrlicht. Pieter bemerkt Fabers feindlichen Blick.

PIETER

Was mit dir, Faber? Angelst du?

FABER

Nicht mehr.

PIETER

Lass mich raten. Ne Forelle hat dich ins Wasser gezogen.

Während das Büro teils lacht, teils gegen den schlechten Witz protestiert, steht Faber auf und nähert sich seinem Rivalen langsam. Im Büro wird es still. Der kleine Mann strahlt plötzlich eine erstaunliche Gefährlichkeit aus.

FABER

Damals am Mittelmeer. Dieser Fisch - dieser Fisch - also - du weißt, was ein Wels ist, Pieter?

PIETER

Ein Fisch.

FABER

Gut. Aber weißt du, was ein Aristoteleswels ist? - Also, dieser Fisch war ein Biest. Anderthalb Meter. Mindestens.

PIETER

Fast so lang wie du.

Verhaltenes Gelächter.

FABER: Und ich Laie hatte natürlich nur eine einfache Angel. Keine Reusen, keine Harpune. Gar nichts. Ich wollte ja nur was Kleines für die Bratpfanne. Und dann sehe ich dieses Biest. Dieses ausgezeichnete Monstrum. Schleimiger, bärtiger Kopf. Der Körper voll schwarzer Flecken, wie Pestbeulen. Und ehe ich weiß, was geschieht, schnappt dieses Biest den Köder, und ich habe ihn am Haken. Regelrecht am Haken. Und dieses Ding hängt also an meiner Angel und starrt - ich schwöre, es starrt mich an, mit diesen tiefschwarzen Augen!

PIETER

Und ein Jahr später habt ihr geheiratet.

Gelächter.

FABER

Jajajaja ... Und ich weiß, wenn ich jetzt ziehe, wenn ich jetzt ziehe, dann habe ich verloren. Dann ist er weg. Für immer. Also warte ich ab, bleibe ganz ruhig. Und wir starren uns an. Einfach so. Minutenlang. Eine Ewigkeit. Aristoteles und ich ...

ANDERER POLIZIST

Mittelmeer, ja?

FABER

Korsika. Zweitausendundzwei.

ANDERER POLIZIST

Wels is aber 'n Süßwasserfisch, du Spinner!

Während das ganze Büro lacht, öffnet sich eine Tür und Oberkommissar SANDERS, Mitte 50, steckt den Kopf hindurch.

SANDERS

Faber!

FABER

Wär aber ne gute Geschichte geworden.

SANDERS

Faber! Kommen Sie mal in mein Büro, bitte.

Wir folgen Faber ins …

POLIZEI-CHEFBÜRO - TAG - INNEN

Faber sitzt, sehr klein, mit angezogenen Schultern im viel zu großen Sessel seinem Chef gegenüber. Sanders redet, aber Faber ist in Gedanken woanders.

SANDERS

... Gefällt es Ihnen eigentlich bei uns, Faber?

FABER

Äh. … Hm?

SANDERS

Sehen Sie, im Augenblick ... Lassen Sie mich anders anfangen. Die finanzielle Situation, die wir gerade - die Polizei überall, das sind ja nicht nur wir ... Und damit sage ich nicht, dass diese Stelle für Kunstdiebstahl unbedeutend ist. Sie ist sogar sehr ... Hm. Aber wir müssen hier auch realistisch bleiben.

FABER

... M-hm?

Sanders hat eine Akte aufgeschlagen.

SANDERS

Und wenn ich mir das hier anschaue. Und das ist keine Kritik an Ihrer Arbeit. Oder an Ihnen persönlich. Aber: 1995 - drei gestohlene Impressionisten. Unaufgeklärt. '97 - der Stedelijk-Fall: Unaufgeklärt.

'99 - die beiden Vermeers.

FABER

Die Vermeers sind wieder aufgetaucht.

SANDERS

Nachdem Scotland Yard sich eingeschaltet hat.

FABER

Die Hinweise kamen von mir. Uns.

SANDERS

2001 - diese "Viktor van Doom"-Geschichte. Unaufgeklärt. 2004 - zwei Mirots, beide zerstört, Roberto Matta, zerstört, 2005, irgendein Ritschl?, verschollen, 2006, und das geht so weiter.

FABER

(während Sanders Aufzählung)

Wenn ich ... darf ich ... Mit solchen Kunstwerken ... manchmal dauert es Jahre, bis --

SANDERS

Faber.

FABER

Und Sie müssen auch bedenken...

SANDERS

Faber!

Faber schweigt.

SANDERS

Ich will nur sagen, Faber. Ich habe Sie ja nicht ... mein Vorgänger hat Sie eingestellt, und: Sie sind - natürlich - einer von uns. Und wir wollen, dass das so bleibt. -- Nur, wenn diese Sache in Rotterdam, wenn die auch wieder liegen bleibt - das wäre - naja - nicht so gut.

POLIZEIREVIER AMSTERDAM, GROßRAUMBÜRO - tag - INNEN

Faber, kalkbleich und wütend, bahnt sich seinen Weg durch das volle, plötzlich viel zu enge Büro, schnappt sich Mantel und Tasche und geht zum Ausgang. Sein Mantel verheddert sich an einem der Tische. Papiere fallen zu Boden.

PIETER

Was fängst du heute, Faber? Platon-Plankton?

Faber verlässt den Raum.

ROOS

Der Spinner!